端子台とは|BuhinDana

端子台とは、電気配線において電線と電線、または電線と電気機器を接続するための中継部品です。

その役割は、電路の形成において安定した電気接続を提供し、高圧電流を扱う際の事故リスクを低減することにもあります。

多岐にわたる種類や使い方があり、配線の整理・分岐・中継といった多様な目的に使用されます。

端子台の適切な選定と使用は、電気システムの安全性と効率性を高める上で不可欠な意味を持っています。

端子台とは?電気配線を整理・中継する基本部品

端子台は、電気を使用するさまざまな装置と電線を繋ぐための部品で、JIS規格では「端子組立品を絶縁部品に組み合わせた構造で、支持体に固定できる電気的接続のための器具」と定義されています。

これは、複数の電線を整理して接続し、電気回路の分岐や中継を行うという重要な役割を持っています。

例えば、制御盤や配電盤、分電盤といった電気ボックス内で、複数の電線をまとめて接続する際に使用され、配線の整理や保守管理を容易にする目的があります。

端子台の使い方は、電線を剥いて端子に接続し、ネジで固定する、あるいは工具なしで差し込むなど、接続方法によって異なりますが、いずれも確実な接続を確保するために用いられます。

端子台が使用される3つの主な目的

端子台は、電気配線の効率化と安全性の向上を目的として、様々な場面で活用されています。

その主な用途とメリットを理解することで、端子台の使い方がより明確になります。

複数の電線を整理してまとめる

端子台を使用する大きなメリットの一つは、複数の電線を整理してまとめることができる点にあります。

特に多芯のケーブルを接続する際に、端子台を介することでケーブルを順番に固定できるため、どの線がどの番号に接続されているかを図面上でも確認しやすくなり、接続の手間と確認作業が容易になります。

これにより、盤内の配線が整然とし、見た目もすっきりするため、作業効率の向上にも繋がります。

また、電線の誤配線を防ぐ効果も期待できます。

電気回路の分岐や中継を容易にする

端子台は、電気回路の分岐や中継を容易にするメリットがあります。

電線と電線、あるいは電線と電気機器の間を接続するための中継部品として機能し、電路を形成する上で不可欠な役割を担います。

特に制御盤や配電盤、分電盤などでは、外部から引き込む配線を端子台でまとめておくことで、工事が楽になる利便性があります。

また、ショートバーなどのアクセサリー部品を併用することで、隣接する端子を電気的に接続し、1つの信号を複数に分岐させることも容易になります。

メンテナンスや配線変更の作業効率を高める

端子台の導入は、メンテナンスや配線変更の作業効率を大幅に高めるというメリットをもたらします。

点検や測定を行う際に、端子台でケーブルが接続されている箇所でまとめて確認できるため、作業がスムーズに進みます。

また、設備の故障時には、端子台で問題箇所を切り分けることができ、原因の発見や修理にかかる時間を短縮することが可能です。

さらに、電線の取り外しや追加が容易であるため、システムのトラブルシューティングやアップグレード、変更が効率的に行えます。

特に頻繁な交換やデバッグが必要な状況では、再接続の容易さが大きな利点となります。

端子台の代表的な種類を接続方法別に解説

端子台にはさまざまな種類があり、接続方法によって分類されます。

ここでは、代表的な接続方式の端子台について解説します。

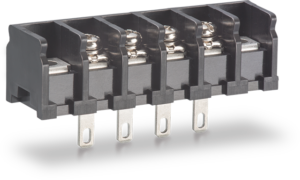

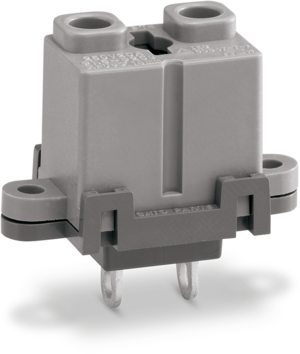

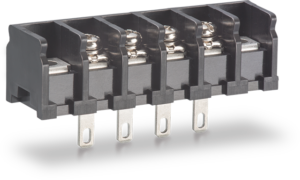

ねじ式端子台|ドライバーで確実に固定するタイプ

ねじ式端子台は、その名の通りねじを用いて電線を接続するタイプで、昔から広く使用されています。

電線の絶縁被覆を剥き、必要に応じて圧着端子を取り付けた上で、端子のねじをドライバーで締め付けて固定します。

この接続方法は、電線と端子の接触圧と接触面積が大きいため、比較的大きな電流を流すことができ、確実な固定が可能です。

特に、大電流負荷や振動環境など、より確実な接続が求められる状況に適しています。

また、ねじを緩めて電線を取り外すことも可能なため、メンテナンス性も確保されています。

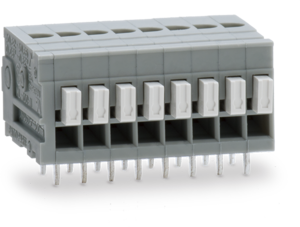

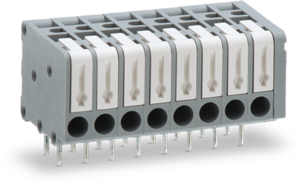

スクリューレス端子台|工具なしでスピーディーに結線できるタイプ

スクリューレス端子台は、「ねじなし端子台」とも呼ばれ、ねじを使わずに電線を接続できる端子台の種類です。

電線の被覆を剥いて直接差し込むだけで結線が完了するため、工具なしでスピーディーな作業が可能です。

バネの力を利用して電線を固定するため、振動による緩みが少なく、増し締めが不要というメリットがあります。

また、ボタンを押すだけで簡単に電線の挿入や取り外しができるタイプもあり、作業効率が大幅に向上します。

ネジ式に比べて流せる電流が控えめな場合もありますが、省スペース化にも貢献し、配線作業の効率化を検討している場合におすすめです。

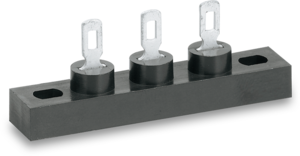

ラグ端子台|はんだ付けで接続するタイプ

ラグ端子台は、絶縁物の台にラグ端子を固定し、はんだ付けによって電線を接続するタイプの端子台です。

この種類の端子台は、ねじ式やスクリューレス式のように頻繁に配線変更を行わない場合に適しており、コスト面でもメリットがあります。

電線同士をはんだ付けで直接接続し、その接続部を固定する目的で使用されます。

また、回路上で使用しない電線を固定したり、トランスの電圧切り替え用タップを接続しておき、配線変更で切り替えが必要な場合にも利用されます。

その歴史は古く、真空管全盛期から現在まで現役で活躍しています。

端子台と合わせて使う便利なアクセサリー部品

端子台の機能を最大限に引き出し、配線の保護や識別のための便利なアクセサリー部品が多数存在します。

エンドプレート|端子台の側面を保護する

エンドプレートは、端子台の側面を保護するために使用されるアクセサリー部品です。

端子台を複数連結して使用する場合、両端に取り付けることで、端子台内部の導体部分が外部に露出するのを防ぎ、感電や短絡のリスクを低減します。

物理的な保護だけでなく、ホコリや異物の侵入を防ぐ役割も果たし、端子台の安定した動作を維持するために重要な部品となります。

止め金具(ストッパー)|DINレール上で端子台を固定する

止め金具、またはストッパーは、DINレールに取り付けられた端子台がレール上で動かないように固定するための金具です。

特に、多数の端子台を並べて使用する制御盤などにおいて、振動や衝撃による端子台のずれを防ぎ、安定した配線状態を保つために重要な役割を果たします。

これにより、配線の接触不良や予期せぬトラブルを未然に防ぎ、システムの信頼性向上に貢献します。

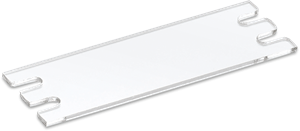

端子台カバー|感電やホコリの侵入を防止する

端子台カバーは、端子台の上部を覆い、感電やホコリの侵入を防止するための保護部品です。

端子台のねじ部分など、通電している箇所に誤って触れてしまうことによる感電事故を防ぐ役割があります。

また、ホコリや異物が端子間に堆積し、短絡を引き起こすことを防ぐためにも不可欠です。

透明な素材で作られていることが多く、カバーを付けた状態でも配線の状態を目視で確認できるようになっています。

記名シール|配線の識別を容易にする

記名シールは、端子台に接続された配線を識別するために使用されるシールです。配線にはそれぞれ線番(記号)が付けられており、端子台に接続する配線と同じ線番を記名シールに印字して貼り付けることで、どの端子にどの電線が接続されているかを一目で判別できるようにします。

これにより、配線作業時の誤接続を防止し、後々のメンテナンスやトラブルシューティングの際に、迅速かつ正確な作業を可能にします。記名シールは、制御盤内の配線管理において非常に重要な役割を担います。

ショートバー(短絡バー)|隣接する端子を電気的に接続する

ショートバー、または短絡バーは、隣接する端子台の端子同士を電気的に接続するための棒状の部品です。

これにより、配線を別途行うことなく、複数の端子間で電流や信号を共有することが可能になります。

例えば、電気回路で1つの信号を複数に分岐させる必要がある場合や、制御回路の電源線を複数の電気制御機器に供給する場合などに利用されます。

端子台の種類に応じて適合するショートバーを選定し、使用することで、配線作業の簡素化と効率化が図れます。

失敗しない端子台の選び方!3つの確認ポイント

適切な端子台を選ぶためには、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。

誤った選定は、事故や故障の原因となるため、慎重な検討が求められます。

定格電流と定格電圧を確認する

端子台を選定する際に最も重要な電気的確認ポイントの一つが、定格電流と定格電圧です。これは、端子台が安全に流すことができる最大電流と、耐えることができる最大電圧を示します。

使用する電気回路の電流値や電圧値が、選定する端子台の定格値を超えていないかを必ず確認しましょう。

定格電流や定格電圧が不足していると、端子台が発熱したり、破損したり、最悪の場合は発火するなどの重大な事故に繋がる恐れがあります。

許容電流値が大きい端子台ほど、製品のサイズも大きくなる傾向があります。

使用する電線の太さや種類に適合するか調べる

端子台を選ぶ際には、使用する電線の太さ(AWGゲージやmm²)や種類(単線、より線、棒端子、フェルール端子など)に適合するかどうかを調べることも重要です。

端子台にはそれぞれ適合する電線サイズが定められており、電線が細すぎると接触不良を起こしやすく、太すぎると端子に収まらないといった問題が発生します。

特に、圧着端子を使用する場合は、電線の太さに合った適切なサイズの圧着端子を選び、正しく圧着されているかを確認する必要があります。電線の被覆を剥く長さも、端子台の接続方法に合わせて調整することが求められます。

設置場所の環境や準拠すべき規格を考慮する

端子台を選定する際には、設置場所の環境条件や準拠すべき規格も考慮に入れる必要があります。例えば、高温多湿な環境、粉塵が多い場所、振動や衝撃が頻繁に発生する場所などでは、それに耐えうる耐久性や保護等級を持つ端子台を選ぶべきです。

また、国や地域、あるいは特定の産業分野においては、IEC、UL、VDE、CSA、JISなどの公的規格に適合した製品を使用することが求められる場合があります。これらの規格に準拠しているかを確認することで、電気システムの安全性と信頼性を確保し、国際的な互換性も考慮に入れることができます。

まとめ

端子台は、電気配線において電線と電線、または電線と電気機器を安全かつ効率的に接続するための不可欠な部品です。

配線の整理・中継、電気回路の分岐、そしてメンテナンスや配線変更の作業効率向上といった多様な目的で活用されます。

ねじ式、スクリューレス式、ラグ式など、接続方法によって様々な種類があり、それぞれ異なるメリットと用途があります。

さらに、エンドプレート、止め金具、端子台カバー、記名シール、ショートバーといったアクセサリー部品と組み合わせることで、端子台の機能性を高め、配線の保護や識別を容易にすることができます。

端子台を選ぶ際には、定格電流と定格電圧、使用する電線の太さや種類、そして設置場所の環境や準拠すべき規格の3つのポイントを確認することが重要です。

これらの知識を参考に、ご自身の用途に合った最適な端子台を選定し、安全で効率的な電気配線を実現してください。